Appel à réévaluation par les pairs des articles sur les vaccins contre la Covid

8 OCTOBRE 2025

Journal américain d'épidémiologie), j'ai vu tout le spectre des « évaluations par les pairs » : des critiques méticuleuses et réfléchies, dont les auteurs ont manifestement investi plusieurs heures dans la tâche, aux critiques approximatives reflétant négligence et incompétence. J'ai lu des critiques amicales d'admirateurs des auteurs et des critiques hostiles de leurs ennemis. (Le ton le laisse facilement deviner.) Dans la pratique scientifique, les êtres humains se comportent toujours comme des êtres humains.

La situation s'est aggravée pendant la pandémie. Les études vantant les mérites des vaccins contre la Covid ont rapidement été certifiées « évaluées par les pairs », tandis que l'évaluation critique par les pairs après publication a été supprimé. En conséquence, nous disposons désormais d'un ensemble historique de publications scientifiques de mauvaise qualité. On ne peut l'effacer, mais il est temps de commencer à corriger la situation.

Les revues biomédicales ne constituent pas une plateforme adéquate. Premièrement, il n'existe pas de section formelle pour l'évaluation ouverte par les pairs d'articles publiés depuis longtemps. Deuxièmement, les rédacteurs en chef n'ont aucun intérêt à révéler les faussetés publiées dans leurs revues. Troisièmement, la machinecensure est toujours en place. Jusqu'à présent, je n'ai réussi à la casser qu' une fois, et ce n'était pas facile.

Alors, comment pouvons-nous essayer de corriger le tir, et où ?

Permettez-moi de faire une suggestion à mes collègues en épidémiologie, biostatistique et autres disciplines méthodologiques connexes qui ont conservé leur esprit critique pendant la pandémie : choisissez un ou plusieurs articles sur les vaccins contre la Covid et soumettez votre évaluation à Journal de pierre brune Si c'est intéressant et bien écrit, il y a de fortes chances qu'il soit publié. Je vous conseille de faire un tri sélectif : trouvez les articles évalués par les pairs qui vous ont le plus irrité, soit parce qu'ils étaient purement du non-sens ou parce que la déduction correcte était remarquablement différente Et si vous avez publié de brèves critiques sur Twitter (désormais X) ou des analyses approfondies sur d'autres plateformes, développez-les, révisez-les et soumettez-les à Brownstone. Peut-être pourrions-nous progressivement créer un inventaire des analyses critiques, restaurant ainsi une certaine confiance dans la méthode scientifique et la science biomédicale.

Voici un exemple.

Examen et réanalyse d'une étude menée en Ontario, au Canada

Publié dans le British Medical Journal en août 2021, le papier ont rapporté l’efficacité des vaccins à ARNm début 2021, peu après leur autorisation.

Cette recherche était typique des études sur les vaccins de l'époque. L'efficacité a été estimée en situation réelle, à savoir dans le cadre d'une étude observationnelle menée lors d'une campagne de vaccination. La période d'étude (de mi-décembre 2020 à mi-avril 2021) incluait le pic de la vague hivernale de Covid début janvier. Nous aborderons plus loin un biais important appelé « confusion par le risque d'infection de fond ».

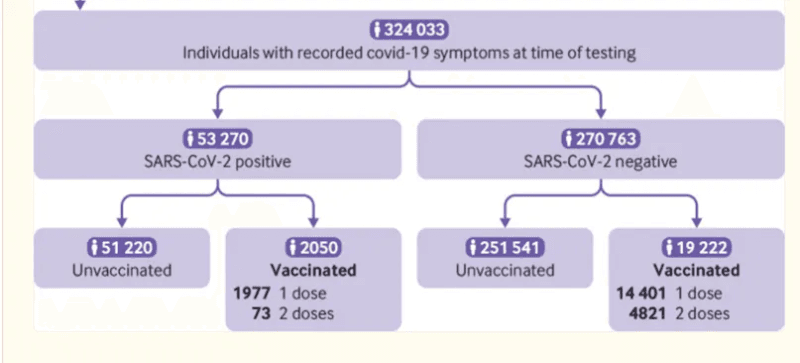

Le protocole était une variante de l'étude cas-témoins, dite « test négatif ». Les sujets éligibles ont subi un test PCR en raison de symptômes évoquant la Covid-19. Les cas ont été testés positifs ; les témoins ont été testés négatifs. Comme d'habitude, les rapports de cotes ont été calculés, et l'efficacité a été calculée comme suit : 1 moins le rapport de cotes (exprimé en pourcentage). L'échantillon était important : 53 270 cas et 270 763 témoins.

Les auteurs ont rapporté les principaux résultats suivants (mes italiques) :

"L'efficacité du vaccin contre l'infection symptomatique observée ≥ 14 jours après une dose était de 60 % (intervalle de confiance à 95 % : 57 % à 64 %), passant de 48 % (41 % à 54 %) 14 à 20 jours après une dose à 71 % (63 % à 78 %) 35 à 41 jours. L'efficacité du vaccin observée ≥ 7 jours après deux doses était de 91 % (89 % à 93 %). »

Comme dans presque toutes les études d'efficacité, les auteurs ont écarté les événements précoces. Comme expliqué ailleurs, cette pratique introduit un biais appelé temps immortel, ou biais de la fenêtre de comptage des cas Non seulement cela masque d'éventuels effets nocifs précoces, mais cela conduit également à une surestimation de l'efficacité. RFK, Jr. a fait allusion à ce biais en termes non techniques (voir clip).

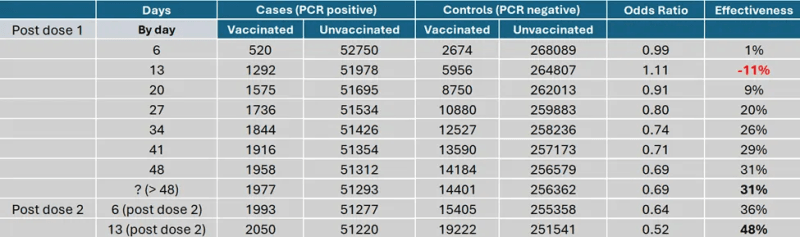

L' approche correcte C'est simple. Il faut estimer l'efficacité dès l'administration de la première dose à des moments ultérieurs (immunité renforcée). Le tableau ci-dessous présente les données de l'étude et les résultats de la nouvelle analyse. Chaque ligne présente le calcul de l'efficacité au jour indiqué.

L'efficacité était négative à la fin des deux premières semaines suivant la première dose et atteignait environ 30 % avant la seconde dose, et non 70 %. Elle n'atteint qu'environ 50 % au moment de l'immunité complète, et non 90 %. Bien que mes estimations ne soient pas ajustées, le tableau 2 (eTableau 2)matériel complémentaire) indique que l’ajustement n’a guère modifié les estimations des auteurs.

Mes résultats sont néanmoins toujours biaisés par ce que j’ai appelé plus tôt « la confusion liée au risque d’infection de fond ».

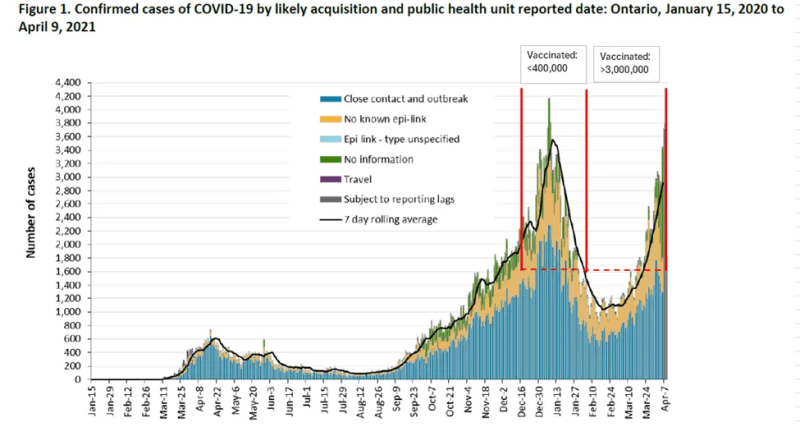

La figure ci-dessous a été tirée du site Web de Santé publique Ontario La ligne noire indique la moyenne mobile sur 7 jours des nouveaux cas. J'ai ajouté des lignes rouges indiquant la période d'étude, divisée en deux intervalles. J'ai également ajouté des estimations du nombre de personnes vaccinées dans chaque intervalle.

Le premier intervalle, qui a marqué le pic de la vague hivernale, a été marqué par un démarrage lent de la campagne de vaccination. À cette époque, la distribution du statut vaccinal était biaisée en faveur des non-vaccins, ce qui signifie que le statut de non-vaccination coïncide avec une forte probabilité d'être infecté En revanche, le taux d'infection de base était plus faible durant une grande partie de la deuxième période, lorsque plusieurs millions de personnes ont reçu la première dose. Ce n'est qu'à la mi-mars que le nombre de nouveaux cas a franchi la ligne pointillée. En résumé, l'association inverse entre vaccination et infection a été fortement biaisée par les tendances temporelles du risque d'infection. Même une injection de placebo aurait semblé efficace.

Je ne peux pas supprimer ce biais, et il est important. L'efficacité réelle, si elle existe, est bien inférieure aux estimations que j'ai calculées après suppression du biais de temps immortel. Qu'elle soit de 10 % à six semaines ou de 20 %, cela ne change rien. Ce n'est pas un vaccin.

Les auteurs ont utilisé un autre groupe de cas : hospitalisation ou décès. Ces données sont sujettes non seulement aux biais précédents, mais aussi aux biais en faveur des vaccinés en bonne santé Je ne peux cependant pas apporter de correction. La plupart des données relatives aux cas ont été supprimées en raison de leur faible nombre, et le groupe témoin était erroné. Ils ont utilisé « le même groupe témoin que pour la première analyse des principaux résultats (c'est-à-dire les personnes présentant des symptômes et testées négatives au SARS-CoV-2) ». Il s'agit d'une violation d'un principe fondamental de la conception à test négatif. Les témoins auraient dû être des personnes hospitalisées ou décédées et testées négatives.

La phrase suivante reflète une mauvaise compréhension du modèle de régression qu'ils utilisent. Ils écrivent : « Nous avons utilisé des modèles de régression logistique multivariable pour estimer le rapport de cotes, en comparant les chances de vaccination (mes italiques) entre les cas positifs et les témoins négatifs (avec les personnes non vaccinées comme groupe de référence). La variable dépendante était le statut cas-témoin (logarithme des probabilités d'être un cas). Techniquement, ce sont les probabilités d'être un cas (par rapport à celles d'être un témoin) qui sont comparées, et non les probabilités de vaccination.

Étrangement, le posté matériel supplémentaire porte toujours le titre « CONFIDENTIEL — NE PAS DIFFUSER, 5 AOÛT 2021 ». Il n'y a qu'à l'ère de la Covid qu'on trouve une telle négligence. On observe ici une manipulation biaisée (et négligente) d'un article qui servait le récit.

Je terminerai ma critique avec un de mes sujets favoris : résultats absurdes.

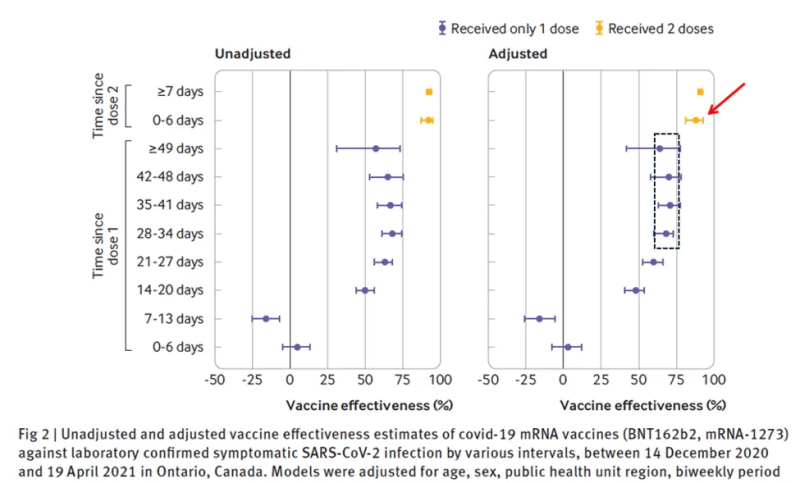

La figure ci-dessous présente les estimations d'efficacité, telles que calculées par les auteurs. La flèche pointe vers un résultat incohérent. Nous ne prévoyons aucun bénéfice supplémentaire de la deuxième dose dans les 6 jours suivant l'injection, mais l'efficacité a augmenté, atteignant presque l'estimation pour l'intervalle suivant (7 jours et plus). Si l'estimation pour 0 à 6 jours est clairement biaisée, pourquoi devrions-nous nous fier à la dose suivante ?

Épilogue

Comme je l'ai écrit au début, nous devrions nous efforcer de corriger les faits historiques. La route est longue, mais comme le dit le proverbe : « Un voyage de mille kilomètres commence par un premier pas. » Je m'adresse particulièrement aux méthodologistes de haut niveau qui avaient l'habitude de déconstruire les études médiocres et de critiquer les méthodes bancales. La plupart d'entre eux sont restés silencieux pendant la pandémie, craignant probablement les conséquences d'une remise en question du discours « sûr et efficace ».

Commençons par lire des analyses audacieuses d'études qui ont rapporté l'efficacité remarquable des vaccins contre la Covid, et qui se sont révélées fausses. Les problèmes à détecter, à mettre en évidence et à corriger, si possible avec des données réelles ou des simulations, ne manquent pas :

Si nous ne faisons pas ce travail, nous continuerons à lire de fausses estimations fondées sur l'efficacité de vies sauvées. Était-ce proche de 2.5 millions, comme certains l'ont affirmé, ou indétectable dans les statistiques de mortalité, probablement environ zéro? Et aurons-nous un jour des réponses de essais pertinents?

Réédité partir Moyenne

Commentaires

Enregistrer un commentaire