Armes nucléaires françaises, 2025

https://thebulletin.org/premium/2025-07/french-nuclear-weapons-2025/?

Par Hans M. Kristensen , Matt Korda , Eliana Johns et Mackenzie Knight-Boyle | 15 juillet 2025

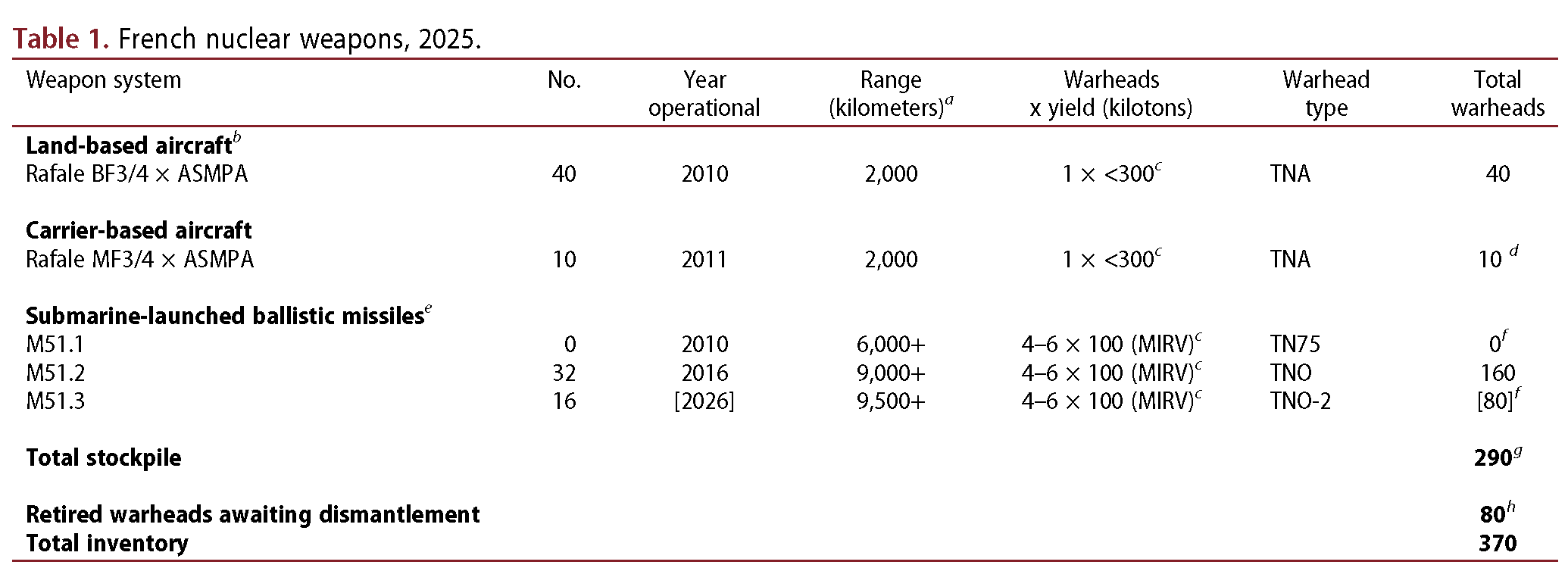

L'arsenal nucléaire français est resté stable ces dernières années, mais d'importantes modernisations sont en cours concernant les missiles balistiques, les missiles de croisière, les sous-marins, les avions et le complexe industriel nucléaire du pays. On estime que la France dispose actuellement d'un stock d'armes nucléaires d'environ 290 ogives. De plus, environ 80 ogives retirées du service sont en attente de démantèlement, ce qui porte le stock total à environ 370 ogives nucléaires. Le Nuclear Notebook est le fruit des recherches et de la rédaction du Nuclear Information Project de la Federation of American Scientists : Hans M. Kristensen, directeur, Matt Korda, directeur associé, et Eliana Johns et Mackenzie Knight-Boyle, chercheurs principaux.

Cet article est disponible gratuitement au format PDF dans la revue numérique du Bulletin of the Atomic Scientists (publiée par Taylor & Francis) à ce lien . Pour citer cet article, veuillez utiliser la citation suivante, adaptée au style approprié : Hans M. Kristensen, Matt Korda, Eliana Johns et Mackenzie Knight-Boyle, 2025. Armes nucléaires françaises, 2025. Bulletin of the Atomic Scientists , 81(4), 313–326. https://doi.org/10.1080/00963402.2025.2524251

Pour voir toutes les colonnes précédentes du Nuclear Notebook, rendez-vous sur https://thebulletin.org/nuclear-notebook .

Le stock d'armes nucléaires français est resté stable au cours de la dernière décennie et comprend environ 290 ogives nucléaires destinées à être larguées par des sous-marins lanceurs d'engins et des avions. La quasi-totalité des ogives françaises sont déployées ou opérationnellement disponibles pour un déploiement à court terme. De plus, jusqu'à 80 ogives – les plus anciennes ogives TN75, supposées avoir été récemment retirées du sous-marin Le Vigilant – seraient en cours de démantèlement et ne sont probablement plus considérées comme faisant partie du stock français.

Le niveau actuel des forces nucléaires résulte des ajustements apportés à la posture nucléaire française suite à l'annonce par l'ancien président Nicolas Sarkozy, le 21 mars 2008, d'une réduction de l'arsenal à moins de 300 ogives (Sarkozy 2008). Comme l'a déclaré Sarkozy en 2008, le stock de 300 ogives représente « la moitié du nombre maximal d'ogives dont [la France] disposait pendant la Guerre froide » (Sarkozy 2008). Selon nos estimations, le stock français d'ogives a culminé en 1991-1992 à environ 540 ogives, et la taille du stock actuel est à peu près la même qu'en 1984, bien que sa composition soit sensiblement différente.

Le président Emmanuel Macron a réaffirmé la formulation de Sarkozy de « moins de 300 armes nucléaires » dans un discours prononcé le 7 février 2020 (Élysée 2020) (voir tableau 1). Sous la présidence de Macron, la France s'est engagée dans une modernisation et un renforcement à long terme de ses forces nucléaires, qui ont notamment entraîné d'importantes augmentations budgétaires de la force de dissuasion ces dernières années (Assemblée nationale 2024). Il est possible, mais difficile de savoir si la décision d'ajouter une nouvelle base aérienne nucléaire augmentera le stock.

Méthodologie de recherche et confiance

Les analyses et estimations présentées dans ce Nuclear Notebook sont issues d'une combinaison de sources ouvertes : (1) données étatiques (par exemple, déclarations gouvernementales, documents déclassifiés, informations budgétaires, opérations et exercices militaires) ; (2) données non étatiques (par exemple, rapports de presse, analyses de groupes de réflexion et publications industrielles) ; et (3) images satellites commerciales. Chacune de ces sources fournissant des informations différentes et limitées, soumises à divers degrés d'incertitude, nous recoupons chaque point de données en utilisant plusieurs sources et en les complétant, dans la mesure du possible, par des entretiens privés avec des responsables.

En tant que démocratie dotée d'une société civile et d'un paysage médiatique actifs, la France peut obtenir des informations de qualité relativement supérieure sur son arsenal nucléaire, comparativement à de nombreux autres pays dotés de l'arme nucléaire. La France est l'un des deux seuls pays (les États-Unis) à avoir rendu public le volume de son arsenal nucléaire. Les responsables politiques et militaires français publient également régulièrement des déclarations sur la doctrine nucléaire française et les programmes de modernisation associés.

Malgré ces avancées positives, l'obtention d'informations fiables sur l'arsenal nucléaire français se heurte encore à des difficultés. La législation française sur la liberté d'information est plus restrictive qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni, et depuis 2008, une loi initialement conçue pour limiter la prolifération des informations nucléaires françaises a été appliquée à une telle échelle qu'elle a restreint la capacité des chercheurs et des journalistes à analyser et diffuser efficacement des données sur des éléments distincts du stock nucléaire français (Cooper 2022 ; Légifrance 2008). Par conséquent, il est très difficile de vérifier les informations présentées par des sources officielles, d'autant plus que ces déclarations contiennent rarement des détails techniques.

De plus, aucun autre pays ne produit d'évaluations ou de déclarations publiques de renseignements sur l'arsenal nucléaire français, contrairement à ce que font les États-Unis avec la Chine ou la Russie. Bien que ces déclarations puissent être biaisées institutionnellement et reflètent souvent une logique du pire, elles constituent néanmoins des données précieuses à croiser avec d'autres sources.

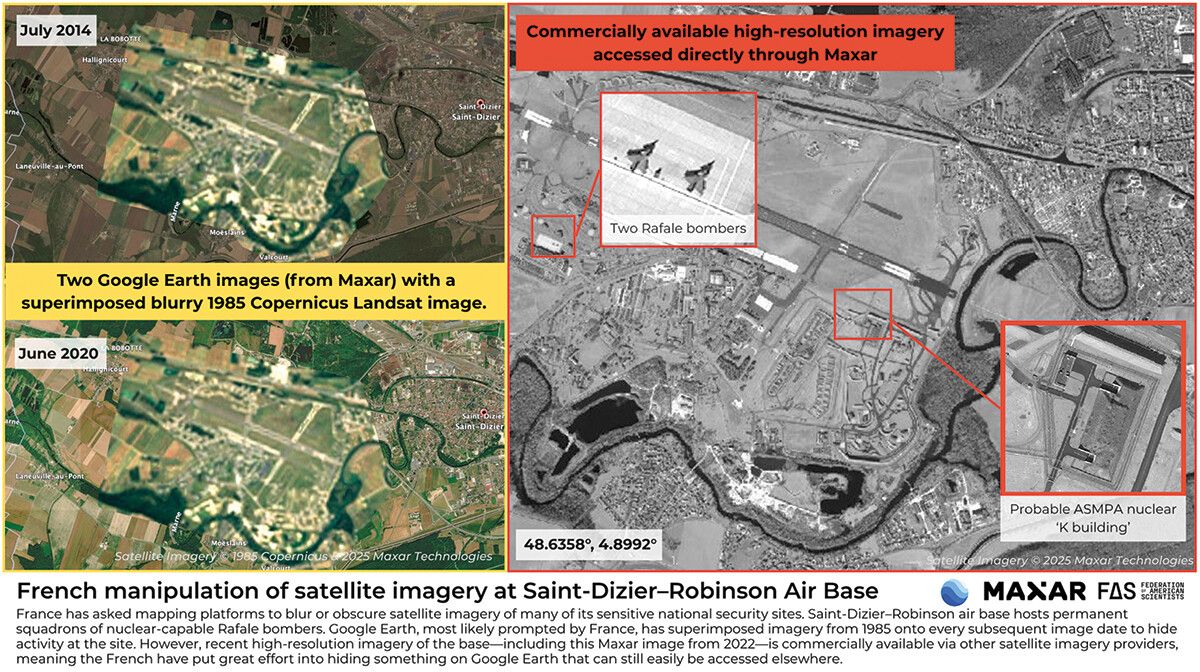

En cas de manque de données fiables ou officielles, l'imagerie satellitaire commerciale constitue une ressource importante pour l'analyse des forces nucléaires françaises. Elle permet d'identifier les bases aériennes, de missiles et navales, ainsi que les installations de production industrielle. Cependant, au cours de la dernière décennie, la France a pris des mesures pour que ses sites les plus sensibles soient floutés sur les plateformes de cartographie publiques. Cette censure semble avoir atteint un pic suite à l'évasion d'une prison par hélicoptère en 2018, à la suite de laquelle le ministre français de la Justice a demandé à Google de flouter les images de toutes ses prisons, déclarant : « Je pense qu'il n'est pas normal que des établissements sécurisés comme les prisons se retrouvent sur Internet » (Deleaz et Hue 2018). Bien que cette pratique soit en réalité très courante dans presque tous les autres pays, Google semble s'y être conformé : les images satellite de tous les sites nucléaires français, y compris les images historiques, sont désormais floutées sur Google Earth. Par exemple, la base aérienne nucléaire de Saint-Dizier-Robinson est masquée par une ancienne image basse résolution de 2014 (voir figure 1).

Il n'est pas difficile pour les analystes d'imagerie de contourner ces pratiques de censure, car ces demandes ne concernent que les entreprises soumises au droit français ou qui sont ouvertes aux demandes du gouvernement français pour des raisons commerciales. Compte tenu de la prolifération des images satellite accessibles au public, il est donc toujours possible d'acquérir des images haute résolution de toutes les installations françaises. Mais sur Google Earth, la France est plus aseptisée que tout autre État doté de l'arme nucléaire.

Compte tenu de tous ces facteurs, nous maintenons un degré de confiance plus élevé dans notre analyse de l'arsenal nucléaire français que dans celle de certains autres pays dotés de l'arme nucléaire où les informations officielles et officieuses sont encore plus rares (Chine, Pakistan, Inde, Israël et Corée du Nord). Cependant, pour certains éléments de la dissuasion nucléaire française – notamment le commandement, le contrôle et les communications, ou les performances de certains systèmes d'armes – les informations sont beaucoup plus rares que dans d'autres pays comme les États-Unis ou le Royaume-Uni.

Le rôle des armes nucléaires françaises

Les chefs d'État successifs, dont les présidents Sarkozy, Hollande et maintenant Macron, ont régulièrement décrit le rôle des armes nucléaires françaises. La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale de 2017 du ministère des Armées a réaffirmé que la doctrine nucléaire était « strictement défensive » et que le recours à l'arme nucléaire « ne serait envisageable que dans des circonstances extrêmes de légitime défense », mettant en jeu les intérêts vitaux de la France. La nature exacte de ces « intérêts vitaux » reste toutefois floue. Pendant et après la Guerre froide, les dirigeants français considéraient que les « intérêts vitaux » de la France s'étendaient au-delà de ses frontières nationales ; ce discours a été ravivé avec intensité sous la présidence d'Emmanuel Macron. En février 2020, le président Emmanuel Macron a annoncé que les « intérêts vitaux » de la France avaient désormais une dimension européenne et a cherché à engager le dialogue avec l'Union européenne sur le « rôle joué par la dissuasion nucléaire française dans [sa] sécurité collective » (Élysée 2020).

Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et à la possibilité accrue d'un recours à l'arme nucléaire en Europe, ce discours a fait l'objet d'un examen et d'une analyse plus approfondis. En octobre 2022, Macron a précisé que les intérêts vitaux de la France « ne seraient pas en jeu en cas d'attaque balistique nucléaire en Ukraine ou dans la région », tentant apparemment d'éviter d'être perçu comme une extension de la doctrine nucléaire française (France TV 2022). L'exclusion explicite d'un rôle nucléaire en cas d'escalade nucléaire russe en Ukraine semblait contredire la déclaration de la France lors de la Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires d'août 2022, qui expliquait que « pour que la dissuasion soit efficace, les circonstances dans lesquelles les armes nucléaires seraient [ou ne seraient pas] utilisées ne sont pas, et ne devraient pas être, précisément définies, afin de ne pas permettre à un agresseur potentiel de calculer le risque inhérent à une attaque potentielle » (Conférence d'examen des Parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 2020, 2022).

Le débat sur le rôle de la dissuasion française en Europe s'est intensifié après l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, et plus encore compte tenu du mépris affiché de l'administration Trump envers les alliés européens des États-Unis, de ses ouvertures envers la Russie et de ses menaces de cesser de soutenir l'Ukraine. Si les grandes lignes de la position nucléaire française resteront probablement largement inchangées dans un avenir proche, la manière dont elle est communiquée et présentée semble évoluer (Maitre, 2025).

Outre ses déclarations sur les intérêts vitaux de la France en Europe, Macron a annoncé en mars 2025 l'ajout d'une base aérienne nucléaire à Luxeuil, dans l'est de la France, qui deviendra la première base à abriter le nouveau missile de croisière nucléaire hypersonique français d'ici 2035 (Élysée 2025). Et lorsque des avions de chasse français (dont des Rafale de la base nucléaire de Saint-Dizier) ont été déployés dans le nord de la Suède en avril 2025, l'ambassadeur de France en Suède a explicitement déclaré : « Comme l'a dit le président Macron, il est bien sûr vrai que nos intérêts vitaux français incluent également les intérêts de nos alliés. Dans cette perspective, le parapluie nucléaire s'applique également à nos alliés et bien sûr la Suède en fait partie » (Granlund 2025).

Rien n'indique pour l'instant si la France entend se substituer au parapluie nucléaire américain ou aux avions à double capacité déployés en Europe. Contrairement au Royaume-Uni, qui dépend largement des États-Unis pour ses vecteurs et la conception de ses ogives, et qui coordonne étroitement sa planification de guerre nucléaire, la France conserve une forte indépendance nucléaire vis-à-vis de ses alliés, ce que la France appelle « autonomie stratégique » (Tertrais 2020).

La France n'applique pas de politique de non-recours en premier et se réserve le droit de mener une frappe nucléaire limitée de « dernier avertissement » pour signaler à un adversaire qu'il a franchi une ligne – ou pour signaler la détermination française à mener de nouvelles frappes nucléaires si nécessaire – afin de « rétablir la dissuasion » (Élysée 2020 ; Tertrais 2020). Bien que la France soit membre de l'OTAN, ses forces nucléaires ne font pas partie de la structure de commandement militaire intégrée de l'alliance. Le Livre blanc du ministère des Armées de 2013 indique que la dissuasion nucléaire française « assure, en permanence, notre indépendance de décision et notre liberté d'action dans le cadre de nos responsabilités internationales, y compris en cas de menace de chantage qui pourrait être dirigée contre nous en cas de crise » (ministère des Armées 2013). En 2020, le président Macron expliquait que, si un agresseur n'est pas dissuadé, les forces nucléaires françaises « sont capables d'infliger des dommages absolument inacceptables aux centres de pouvoir de cet État : ses centres névralgiques politiques, économiques et militaires » (Élysée 2020). Pour une analyse plus approfondie de l'évolution de la doctrine nucléaire française, voir le rapport de référence de Bruno Tertrais, « Politique, forces et doctrine de dissuasion nucléaire française » (Tertrais 2020).

Lors d'une audition parlementaire française le 11 janvier 2023, le général Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées français, a expliqué plus en détail la doctrine nucléaire de la France :

Notre dissuasion ne s'articule pas autour de la notion de seuil, car cela permettrait à nos adversaires de manœuvrer en toute conscience et de contourner notre dissuasion “par le bas”. Notre capacité de dissuasion garantit des possibilités de seconde frappe grâce à la redondance des ressources et à l'invulnérabilité de la composante maritime. La possibilité d'utiliser l'arme nucléaire en premier est présumée : notre doctrine n'est ni celle de la non-utilisation en premier, ni celle de l'objectif unique, selon lequel les armes nucléaires ne sont destinées qu'à la menace nucléaire… La dissuasion nucléaire ne vise pas à gagner une guerre ni à en éviter une défaite. (Burkhard 2023 ; notre traduction)

Exercices nucléaires

Les Forces Aériennes Stratégiques (FAS) françaises mènent environ 70 exercices par an, dont quatre sont appelés « Opération Poker », un exercice conçu pour entraîner et démontrer les capacités de la dissuasion aéroportée française, quatre fois par an. L'exercice « Poker » implique la majorité des Rafale à capacité nucléaire français, qui, lors de leurs vols, emportent des missiles de croisière air-sol moyenne portée améliorée (ASMPA) non armés (Air & Cosmos International 2022 ; Service de l'Information Aéronautique 2022) (voir figure 2). Au cours de l'exercice, les FAS effectuent une simulation de raid aérien nucléaire sur une cible ennemie, comprenant des opérations de ravitaillement par des avions-citernes Phénix, la pénétration de l'espace aérien ennemi et le tir de missiles ASMPA par des chasseurs Rafale (MAF 2024d).

L'exercice aérien Poker est parfois précédé d'un exercice de chargement d'armes nucléaires appelé « Opération Banco ». La Force aérienne stratégique a depuis de nombreuses années publiquement qualifié ces exercices combinés d'« Opération Banco Poker ». Lors d'une audition devant le Parlement français en juin 2019, le général Bruno Maigret, alors commandant de la Force aérienne stratégique, a détaillé l'opération de chargement d'armes nucléaires :

La quasi-totalité des charges nucléaires sont démontées et montées sur des Rafale dans des bases nucléaires, comme si le Président de la République nous avait donné l'ordre de monter en puissance. L'exercice se termine lorsque les équipages atteignent le stade d'alerte embarquée, prêts à démarrer et à décoller, souvent après une semaine passée en position souterraine à attendre l'ordre. À ce stade, les armes nucléaires sont détachées et nous passons à l'opération Poker, la partie émergée de l'iceberg. (Assemblée Nationale 2019)

La dernière itération de l’opération Poker a eu lieu le 25 mars 2025, la première fois que la France a mené l’opération de jour depuis avril 2021 (Powis 2025).

Commandement, contrôle et communication

La France exerce un contrôle strict et centralisé sur son arsenal nucléaire, le président détenant seul l'autorité finale quant à la décision d'utiliser des armes nucléaires. Cependant, en pratique, la mise en œuvre d'une telle décision impliquerait des militaires supplémentaires, à savoir les officiers supérieurs et les officiers de rang inférieur : le chef d'État-major des armées (CEMA) et le chef de l'État-major particulier du président de la République (CEMP), qui est le principal conseiller militaire du président.

Un seul de ces responsables – le CEMA – est inscrit dans le code de la défense français comme responsable de l'exécution des ordres du président (Légifrance 2025). Cependant, des informations contradictoires semblent exister concernant le rôle du CEMP, des témoignages indiquant que, sous les administrations précédentes, le président et le CEMP étaient chacun porteurs de la moitié des codes nucléaires (Pelopidas 2019 ; Wellerstein 2019).

Le principal poste de commandement permettant au président de transmettre les ordres nucléaires s'appelle « Jupiter » et se situe sous l'Élysée (Dryef 2020). Un poste de commandement mobile accompagne le président en permanence (Direction de l'information juridique et administrative, 2017). Ce poste de commandement relie et authentifie le président auprès du CEMA, qui est chargé de diffuser les ordres aux différentes unités de lancement via le réseau sécurisé RAMSES ( Réseau Amont Maillé Stratégique et de Survie). En cas de frappe nucléaire massive contre la France, les ordres peuvent être transmis via le SYDEREC ( Système de Dernier Recours, 2010).

Le centre de commandement nucléaire de la composante aérienne de la dissuasion française est connu sous le nom de Centre Opérationnel des Forces Aériennes Stratégiques (COFAS) et est situé sous terre sur la base aérienne de Taverny (BA-921) au nord de Paris.

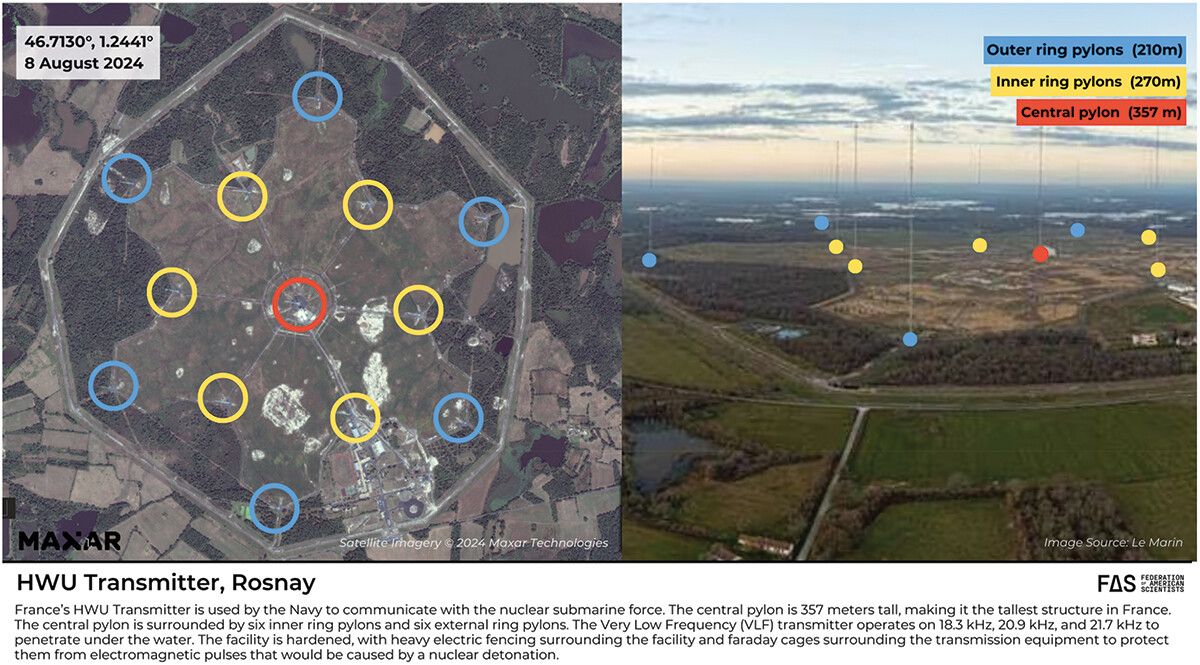

La communication avec les sous-marins lanceurs d'engins balistiques déployés en mer est facilitée par un réseau de stations émettrices radio très basse fréquence, notamment à Rosnay, La Régine, Kerlouan et Saint-Assise (voir figure 3). Ces stations abritent des antennes qui comptent parmi les plus hautes structures de France, le pylône central étant plus haut que la tour Eiffel.

Missiles balistiques lancés par sous-marin

La force française de missiles balistiques stratégiques (SLBM) constitue l'épine dorsale de la dissuasion nucléaire française. Sous le commandement de la Force Océanique Stratégique (FOST), la Marine Nationale exploite quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) de classe Triomphant , équipés de missiles balistiques nucléaires à longue portée : Le Triomphant (numéro de coque S616), Le Téméraire (S617), Le Vigilant (S618) et Le Terrible (S619).

Chaque sous-marin peut emporter un ensemble de 16 SLBM de type M51, mais comme un sous-marin est constamment en maintenance de routine, la France n'a produit que 48 SLBM, soit suffisamment de missiles pour équiper chacun des trois SNLE opérationnels français. La France effectue généralement des essais de tir de ses SLBM depuis deux sites : à terre, à la DGA Essais de Missiles, près de Biscarrosse, et en mer, près du même site. Le dernier essai du SLBM M51 a été le premier tir d'essai de qualification du M51.3, qui a eu lieu le 18 novembre 2023 (MAF 2023).

À l'instar des autres puissances nucléaires occidentales, la Marine française maintient une posture de dissuasion continue en mer, avec au moins un navire en patrouille, un en préparation, un de retour au port et un en maintenance. Chaque patrouille sous-marine dure en moyenne environ 70 jours. En mars 2022, la Marine française a déployé temporairement plus d'un SNLE pour la première fois depuis les années 1980, probablement en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie (Newdick 2022). Début 2025, Le Monde a rapporté que des sous-mariniers stationnés à la base navale de l'Île Longue avaient par inadvertance divulgué des informations sur les horaires de patrouille des SNLE en partageant des données de localisation sur l'application de fitness Strava (Bourdon et Schirer 2025). Selon l'enquête du Monde , les données étaient suffisamment importantes pour établir les calendriers des opérations, et les utilisateurs avaient même créé leurs profils sous leur vrai nom.

La force SNLE est basée sur la base navale de l'Île Longue, près de Brest, en Bretagne. Elle comprend deux cales sèches, un stockage d'ogives nucléaires et des installations de manutention et de stockage de missiles. La base comprenait autrefois un ensemble unique de ce qui semblait être 24 silos verticaux destinés au stockage des missiles non embarqués sur les sous-marins ; mais la plupart de ces silos semblent aujourd'hui avoir été démantelés et il n'en reste que quatre. Le site de stockage et de maintenance des missiles est situé à environ quatre kilomètres au sud de la base, sur le site pyrotechnique de Guenvénez.

Au cours des dernières années, plusieurs améliorations d'infrastructures ont eu lieu à l'île Longue, visibles grâce à l'imagerie satellite, notamment la construction d'une nouvelle centrale électrique et d'une station de pompage, ainsi que ce qui semble être un bunker couvert entourant un embranchement ferroviaire qui se connecte aux cales sèches des SNLE.

Les réparations et le ravitaillement à long terme des sous-marins ont lieu à la base navale de Brest, de l'autre côté de la rade, qui dispose de trois grandes cales sèches (Naval Technology, sd). Les SNLE sont construits et démantelés au chantier naval de Cherbourg.

En 2000, la France a transféré son centre de commandement des SNLE de Houilles, dans les Yvelines, à la base de l'Île Longue, tandis que les installations de communication sous-marine continuent de fonctionner grâce à l'émetteur HWU français de Rosnay et peut-être ailleurs. Les SNLE français sont protégés pendant leurs opérations par des sous-marins nucléaires d'attaque, des avions de patrouille maritime (tels que l'Atlantique 2), des frégates anti-sous-marines et des dragueurs de mines. L'Atlantique 2 opère depuis la base aéronavale de Lann-Bihoué, près de Lorient.

L'avion de patrouille maritime (MPA) Dassault Atlantique 2 devrait être remplacé par le programme Patmar (abréviation de patrouille maritime ) dans les années 2030. Début 2025, la Direction générale de l'armement (DGA) a signé un contrat avec Airbus Defence and Space pour évaluer plus avant la faisabilité de sa proposition concernant son concept de MPA longue portée de nouvelle génération A321MPA (Airbus 2025 ; Tringham 2025). Selon le chef du Bureau aéronaval de la Marine nationale, État-major de la Marine – Plans/Programmes, l'étude devrait s'achever d'ici mi-2026, date à laquelle une décision finale sera prise quant au passage à la phase d'approvisionnement (Tringham 2025).

Tous les SNLE français sont désormais équipés du missile balistique intercontinental M51, déployé à partir de 2010 pour remplacer progressivement le missile balistique intercontinental M45 (Tran 2018). Le dernier M45 a été retiré du service en septembre 2016 (Assemblée nationale 2023a). Le M51 aurait été développé en étroite collaboration avec le lanceur spatial Ariane 5, et les deux partagent un certain nombre de points communs technologiques, notamment des propulseurs d'appoint lourds à propergol solide, de l'électronique, du câblage et des systèmes de guidage. Le M51 à trois étages aurait une portée de plus de 6 000 kilomètres et embarquerait un véhicule de post-propulsion à propergol liquide, permettant le déploiement de plusieurs véhicules de rentrée à ciblage indépendant (MIRV) et d'aides à la pénétration (Tertrais 2020 ; Willett 2018).

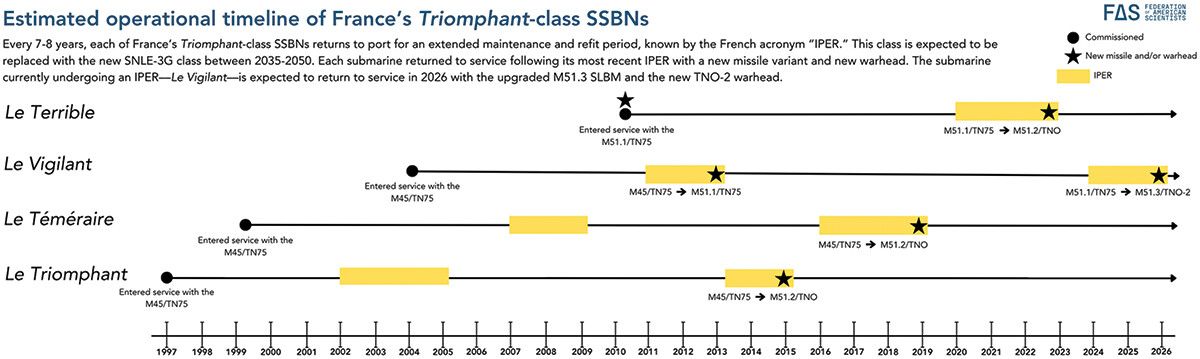

Le M51 est en constante évolution (voir figure 4) : la première version, le M51.1, offrait une portée et une précision supérieures à celles du M45 et pouvait emporter jusqu’à six ogives TN75 MIRV de 100 kilotonnes. La seconde version, baptisée M51.2, aurait été mise en service en 2016 (Assemblée nationale 2023a ; Parly 2017) et serait « capable d’une portée bien supérieure » à celle de son prédécesseur (probablement plus de 9 000 kilomètres), selon le ministère français de la Défense, et embarque une nouvelle ogive, la tête nucléaire océanique , ou TNO. La TNO serait plus furtive que la TN75 et pèserait environ 230 kilogrammes, soit environ le double de celle de la TN75. On ne sait pas exactement combien d'ogives TNO le SLBM M51.2 peut emporter, mais on soupçonne que certains missiles ont été conçus pour emporter moins d'ogives afin d'accroître la flexibilité de ciblage dans des scénarios limités (Tertrais 2020, 57). En 2024, trois des quatre sous-marins français avaient été modernisés avec la version M51.2 emportant le TNO ; les responsables nucléaires français ont déclaré que le TN75 était resté en service avec le missile M51.1 jusqu'en janvier 2023 (Assemblée nationale 2023b), mais qu'il avait depuis été retiré du service.

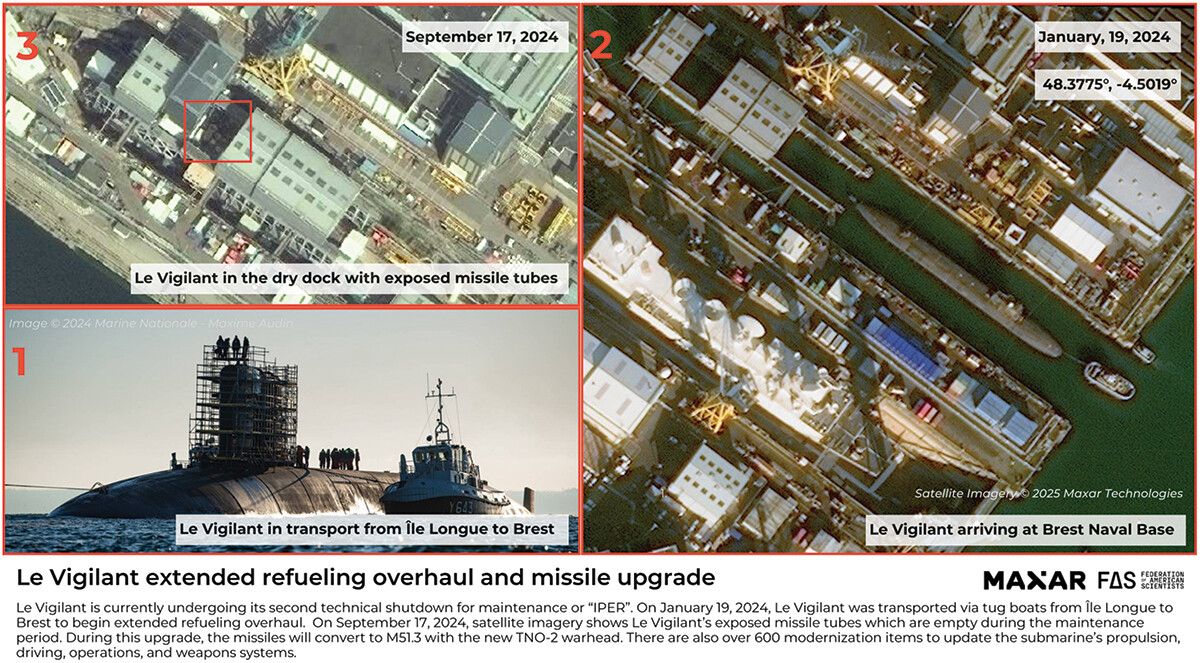

Sur la base de ces commentaires et d'autres commentaires des responsables français et du calendrier de remise en état des quatre sous-marins français, on pense que le dernier sous-marin à être modernisé à partir du M51.1/TN75 est Le Vigilant (voir figure 5). Fin 2023, Le Vigilant a entamé sa période de maintenance prolongée pluriannuelle, connue en français sous le nom d'« Indisponibilité pour Entretien et Réparations » (IPER). Ses anciens missiles et ogives ont vraisemblablement été déchargés à l'Île Longue avant d'être remorqués à travers la baie jusqu'à une cale sèche à la base navale de Brest en janvier 2024 (Groizeleau 2024). En conséquence, le SLBM M51.1 et l'ogive TN75 associée semblent avoir été retirés du service actif et les ogives ont été transférées hors du stock pour être démantelées à Valduc.

Les documents officiels indiquent qu'une nouvelle version du M51 est prévue pour être déployée tous les dix ans (Assemblée Nationale 2024). Par conséquent, une troisième itération du missile – le M51.3, dont le développement a débuté en 2014 – devrait être mise en service d'ici fin 2025 (Assemblée Nationale 2024). Ce missile intégrera un nouveau troisième étage pour une portée accrue et une précision accrue, et emportera une nouvelle « charge océanique adaptée », le TNO-2 (Assemblée Nationale 2023b, 2024 ; Parly 2017). Le premier sous-marin à recevoir le nouveau SLBM M51.3 avec la charge militaire TNO-2 modifiée sera probablement Le Vigilant , dont l'IPER devrait être achevé en 2026.

Étant donné que les SNLE de classe Triomphant devraient atteindre la fin de leur durée de vie opérationnelle dans les années 2030, le programme de sous -marins nucléaires lanceurs d'engins de 3ème génération ( SNLE-3 G) a été officiellement lancé en 2021 (Assemblée Nationale 2023a). La découpe de l'acier du premier SNLE a eu lieu à Cherbourg en mars 2024, avec une entrée en service opérationnel prévue vers 2035 (MAF 2024b ; Scott 2024). Avec un rythme de livraison prévu d'un sous-marin tous les cinq ans, le quatrième et dernier sous-marin sera livré en 2050 (Assemblée Nationale 2024). Le SNLE-3 G intégrera une coque plus longue et des fonctionnalités furtives avancées et sera initialement équipé du nouveau SLBM M51.3 (Assemblée Nationale 2023b ; Mills 2020, 11 ; Vavasseur 2018) mais sera ensuite mis à niveau vers la quatrième itération du M51, le M51.4 (Assemblée Nationale 2023b).

Missiles de croisière lancés depuis les airs

Le deuxième pilier de l'arsenal nucléaire français est constitué de missiles de croisière nucléaires ASMPA ( air-sol moyenne portée-améliorée ) destinés à être largués par des chasseurs-bombardiers des Forces aériennes stratégiques et de la Force aéronavale nucléaire. Les bombardiers affectés à la mission nucléaire servent également à des missions conventionnelles.

Les Forces Aériennes Stratégiques ( FAS) exploitent environ 40 Rafale BF3 à capacité nucléaire, répartis en deux escadrons : l'EC 1/4 « Gascogne » et l'EC 2/4 « La Fayette » sur la base aérienne de Saint-Dizier (base aérienne 113), à environ 190 kilomètres à l'est de Paris (Pintat et Lorgeoux, 2017). L'EC 2/4 exploitait auparavant des Mirage 2000N à capacité nucléaire sur la base aérienne d'Istres jusqu'au 21 juin 2018, date à laquelle l'avion a été officiellement retiré de l'armée de l'air française. Après le retrait du Mirage 2000N, l'EC 2/4 a déménagé d'Istres à Saint-Dizier. Désormais, les deux escadrons exploitent des chasseurs d'attaque biplaces Rafale BF3, faisant du Rafale le seul avion responsable de la mission de frappe nucléaire de la France (ministère de la Défense, 2018 ; Jennings, 2018).

Le 18 mars 2025, lors d'une visite à la base aérienne de Luxeuil-Saint-Sauveur (base aérienne 116), dans l'est de la France, le président Macron a annoncé son intention de réactiver la mission nucléaire de la base avec l'introduction de deux escadrons de Rafale d'ici 2035 (voir figure 6). Luxeuil a perdu sa mission nucléaire en 2011 lorsque l'escadron EC 2/4 a été transféré sur la base aérienne d'Istres. La réactivation de la mission nucléaire à Luxeuil s'inscrit dans le cadre d'un plan de modernisation de 1,5 milliard d'euros (1,7 milliard de dollars). Luxeuil deviendra la première base à recevoir le Rafale F5 de nouvelle génération et le futur missile nucléaire hypersonique ASNG4 (Vincent 2025 ; MAF 2025 ; Élysée 2025). Une fois terminé, ce projet doublera le nombre d'avions Rafale à capacité nucléaire français.

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé le développement d'un nouveau standard F5 pour le Rafale via son compte officiel X le 9 octobre 2024. « La modernisation du Rafale au standard F5 sera une révolution pour les missions conventionnelles de nos armées et pour notre dissuasion nucléaire », peut-on lire dans son message (Lecornu 2024). La livraison de ces nouveaux appareils est prévue début 2030 et sera accompagnée d'un drone de combat furtif « ailier fidèle » conçu pour les opérations de reconnaissance et de pénétration à partir de 2033 (Charpentreau 2024 ; Dassault 2025). Les drones seront pilotés directement depuis le cockpit du Rafale (MAF 2024a).

La norme F5 mettra l'accent sur la suppression des capacités de défense aérienne ennemies grâce à une avionique modernisée et à la possibilité d'emporter le futur missile nucléaire hypersonique air-sol en cours de développement, l'ASN4G (Dassault 2025 ; Satam 2024). Lors de sa visite à Luxeuil le 18 mars, le président Macron a annoncé qu'il allait « augmenter et accélérer les commandes de Rafale », ce qui a incité le patron de Dassault Aviation, fabricant du Rafale, à annoncer que l'entreprise travaillait à porter sa production d'environ deux avions par mois à quatre d'ici 2028 (RFI 2025).

La Force Aéronavale Nucléaire ( FANU ) exploite au moins un escadron (11F et peut-être 12F) doté de 10 Rafale Marine (MF3) pour des missions de frappe nucléaire à bord du seul porte-avions français, le Charles de Gaulle (Tertrais 2020, 58). Le porte-avions français est le seul navire de surface de l'OTAN équipé pour emporter des armes nucléaires. Le FANU et ses missiles ASMPA ne sont pas déployés en permanence à bord du porte-avions, mais peuvent être rapidement déployés par le président en soutien d'opérations nucléaires (Kristensen 2009 ; Pintat et Lorgeoux 2017). Bien que le port d'attache du Charles de Gaulle soit Toulon, sur la côte méditerranéenne, les avions sont basés à la base aéronavale de Landivisiau, dans le nord de la France. Les missiles nucléaires ASMPA destinés à être déployés sur le porte-avions seraient colocalisés avec des ASMPA appartenant aux forces aériennes stratégiques, soit sur la base aérienne d'Avord, soit sur la base aérienne d'Istres, voire sur les deux.

L'ASMPA, dont la portée peut atteindre 500 kilomètres, est entré en service en 2009 et a remplacé l'ancien ASMP. La France a produit 54 ASMPA au total, y compris ceux nécessaires aux essais en vol. En 2016, la France a lancé un programme de rénovation à mi-vie visant à maintenir le missile jusqu'aux années 2030 (Mills 2020, 10 ; Scott 2022). La version à durée de vie prolongée est connue sous le nom d'« air-sol moyenne portée améliorée rénové », ou ASMPA-R, et sera équipée de la même ogive que l'ASMPA, la tête nucléaire aéroportée (TNA). Le fabricant du missile, MBDA, affirme que l'ogive a un rendement énergétique « moyen », probablement similaire à celui du TNO (Kristensen 2015 ; MBDA sd). Le premier tir de l'ASMPA-R a eu lieu en décembre 2020 et, après un tir de qualification réussi en mars 2022, la France a approuvé la production en série et la rénovation du missile modernisé (Assemblée nationale 2023a, Direction générale de l'armement 2022 ; Scott 2022). Le 22 mai 2024, les Forces aériennes stratégiques ont procédé au premier tir d'évaluation du missile depuis un Rafale, que l'Armée de l'air et de l'espace a déclaré réussi (lair 2024). Il est intéressant de noter que la France a flouté le missile sur toutes les images officielles du tir d'essai qui ont été publiées.

Le ministère français des Armées développe également un successeur à l'ASMPA-R : un missile nucléaire air-sol de quatrième génération (un ir-sol nucléaire de 4ème génération , ASN4G) doté d'une furtivité et d'une manœuvrabilité améliorées, qui devrait atteindre sa capacité opérationnelle initiale en 2035 et rester en service au-delà des années 2050 (Assemblée Nationale 2023a). Le missile intégrera de nouvelles technologies hypersoniques pour permettre sa manœuvrabilité à grande vitesse (Assemblée Nationale 2023b). Les avions Rafale français sont également en cours de modernisation, avec des projets de flotte aérienne « tout Rafale » d'ici 2035 (Élysée 2023 ; Jennings 2021 ; MAF 2022, 41). Lorsque les missiles ASN4G seront opérationnels, ils seront emportés par les Rafale F5 actuellement en développement (Assemblée Nationale 2023a). Dix à quinze ans plus tard, l'ASN4G sera intégré au nouvel avion de combat français, qui devrait remplacer le Rafale (Assemblée Nationale 2023b).

Jusqu'en 2009, la gestion et le stockage des armes nucléaires aéroportées françaises étaient assurés par les Dépôts-Ateliers de Munitions Spéciales (DAMS) situés sur les bases aériennes de Saint-Dizier, d'Istres et d'Avord. En 2009, ces trois bases ont été adaptées au stockage des ASMPA et le centre de stockage d'armes nucléaires de haute sécurité a été modernisé et rebaptisé « Bâtiments K » (Tertrais 2020). Bien que les Rafale à capacité nucléaire exploités par les Forces aériennes stratégiques soient tous basés à Saint-Dizier, les trois bases servent de sites de dispersion et de stockage. De plus, Avord ou Istres, ou les deux, sont censés servir de sites de stockage pour les ASMPA affectés au porte-avions Charles de Gaulle pour la mission de frappe de la Force aéronavale nucléaire. En juin 2024, les Forces aériennes stratégiques ont achevé le regroupement de toutes les unités du quartier général de commandement des FAS sur la base aérienne de Taverny, dans le nord de la France (MAF 2024c). Compte tenu de la portée relativement courte des Rafale, la capacité de la France à lancer des armes nucléaires aériennes dépend d'une flotte d'avions ravitailleurs. La France exploitait auparavant une flotte mixte de Boeing C-135FR et de KC-135R, mais a achevé le remplacement des anciens ravitailleurs en septembre 2023 par le nouvel Airbus A330-200 « Phénix », avion de transport ravitailleur multirôle (MRTT) (janvier 2023). En octobre 2023, la France avait reçu 12 MRTT d'Airbus, et trois autres devaient être convertis aux normes MRTT avant d'être livrés à la France, pour une flotte à terme de 15 ravitailleurs (Airbus 2023).

Lors du salon Euronaval d'octobre 2022, la Direction générale de l'armement (DGA) a dévoilé le dernier design du porte-avions de nouvelle génération ( Porte-Avions Nouvelle Génération , ou PA-NG), qui devrait débuter ses essais en mer d'ici 2037 et remplacer le Charles de Gaulle d'ici 2038 (Peruzzi 2022 ; Saballa 2022). Après quelques échecs, la France et l'Allemagne ont également poursuivi le développement conjoint d'un avion de combat de sixième génération potentiellement à capacité nucléaire (Airbus sd ; Sprenger 2018 ; Vincent et Bezat 2022).

Le complexe d'armes nucléaires

Le complexe d'armes nucléaires français est géré par la Direction des Applications Militaires (DAM), un département du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables (CEA). La DAM est responsable de la recherche, de la conception, de la fabrication, de la maintenance opérationnelle et du démantèlement des ogives nucléaires.

La conception et la simulation des ogives nucléaires sont réalisées au centre DAM de Bruyères-le-Châtel, à une trentaine de kilomètres au sud de Paris. Ce centre abrite le Tera 1000, le supercalculateur le plus puissant d'Europe, d'une capacité de 25 pétaflops (un pétaflop équivaut à un milliard de millions d'opérations par seconde), et emploie environ la moitié des personnes affiliées à la section militaire du Commissariat à l'énergie nucléaire (CEA 2016).

Le Centre de Valduc du CEA, situé à environ 30 kilomètres au nord-ouest de Dijon, est responsable de la production, de la maintenance, du stockage et du démantèlement des ogives nucléaires. Le site a récemment été agrandi grâce au traité franco-britannique de Teutates de 2010, un accord de collaboration sur les technologies liées aux stocks d'armes nucléaires respectifs des deux pays. L'installation Epure de Valduc comprend trois axes radiographiques de haute puissance, dont le générateur de rayons X AIRIX, qui « permettra de caractériser, avec la plus grande précision, l'état et le comportement hydrodynamique des matériaux, dans les conditions rencontrées lors de la phase prénucléaire du fonctionnement des armes », comme l'a indiqué le CEA dans son rapport annuel 2017 (CEA 2017, 4 ; Teutates sd). Cette fonction est essentielle au maintien et au développement des armes nucléaires françaises en l'absence d'explosions nucléaires expérimentales réelles. D'importantes améliorations supplémentaires sont en cours à Valduc.

Enfin, le CESTA ( Centre d'Études Scientifiques et Techniques d'Aquitaine ) du Commissariat à l'Énergie Nucléaire, situé près du Barp, à environ 30 kilomètres au sud-ouest de Bordeaux, est chargé de la conception des équipements pour les armes nucléaires et les véhicules de rentrée, ainsi que de la coordination du développement des ogives nucléaires. Le Laser Mégajoule (LMJ), équivalent français du National Ignition Facility américain, est situé sur le même site. La construction du LMJ a débuté en 2005 et les premières expériences du LMJ ont débuté en 2014 (CEA 2016). L'installation est conçue pour valider les modèles théoriques de détonation d'armes nucléaires et joue donc un rôle important dans le programme français de simulation nucléaire.

La France produisait auparavant du tritium à partir de deux réacteurs dédiés sur le site nucléaire de Marcoule, situé à environ 30 kilomètres au nord d'Avignon, qui ont été fermés en 2009 (Glaser 2011, 7). En 2024, le ministre français des Armées a annoncé son intention de produire du tritium pour des armes nucléaires à la centrale nucléaire civile de Civaux, dans le centre de la France (Groupe d'experts international sur les matières fissiles 2024 ; Cristofari 2024 ; Roche-Bayard 2025). La décision d'utiliser une centrale nucléaire civile pour produire du tritium pour des armes nucléaires est une première pour la France, bien qu'elle soit similaire à ce que font les États-Unis.

Les auteurs souhaitent remercier Allie Maloney, Herbert Scoville Jr. Peace Fellow pour le Nuclear Information Project de la Fédération des scientifiques américains, pour son aide précieuse dans la recherche de fond, l'analyse et la génération de graphiques pour cette publication.

Cette recherche a été réalisée grâce aux généreuses contributions de la Carnegie Corporation de New York, de la Jubitz Family Foundation, de la New-Land Foundation, de Ploughshares, de la Prospect Hill Foundation et de donateurs individuels.

Commentaires

Enregistrer un commentaire