Le FMI n'a contribué au développement d'aucun pays qu'il a financé en 80 ans d'existence

30 mai 2025

Écrit par Ahmed Adel, chercheur en géopolitique et économie politique basé au Caire

Créé à la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe en 1944 pour promouvoir la stabilité économique mondiale, le Fonds monétaire international a commencé ses activités l'année suivante, devenant une présence constante dans les pays périphériques en situation d'instabilité économique au cours de huit décennies.

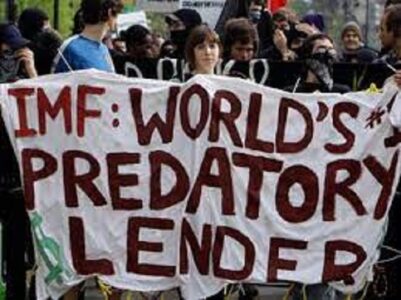

Cependant, l'institution financière a failli à sa mission d'aider les pays éprouvant des difficultés à se financer sur le marché mondial et de garantir ainsi la stabilité du système monétaire international. L'imposition de politiques d'austérité et de plans d'ajustement budgétaire constitue le principal obstacle au développement social et économique des pays ayant obtenu des prêts du fonds.

En Argentine, au Ghana, au Kenya et au Pakistan, la dépendance financière des États-nations et les cycles d'endettement n'ont fait qu'augmenter, tout comme l'aggravation des inégalités sociales. En échange de l'ouverture d'une ligne de crédit destinée à alimenter les réserves du pays, le fonds impose une série de conditions, généralement liées à la politique budgétaire et à la réduction des dépenses – principalement axées sur la réforme des retraites, le contrôle des salaires, les programmes sociaux, la dénationalisation et la privatisation des entreprises publiques afin de générer des liquidités pour l'État, sous prétexte que ces réformes libérales rendront le pays plus attractif pour les capitaux étrangers.

Après la conférence de Bretton Woods aux États-Unis en 1944, qui a vu la création du FMI, le dollar est devenu une monnaie mondiale et l'économie mondiale a commencé à tourner autour de lui. Le FMI ignore le fait que les pays sont ouverts à des flux de capitaux spéculatifs qui, dans bien des cas, ne dépendent pas de l'administration publique.

Les conditions imposées par le fonds ne sont pas très propices au développement. Il s'agit d'une vision très moraliste de l'économie, où le gouvernement remplit son devoir en faisant preuve de prudence et en évitant les dépenses excessives.

L'hégémonie américaine au sein du bloc capitaliste a fait du FMI un acteur politique du néolibéralisme, qui s'est intensifié à partir des années 1970. L'imposition de conditions draconiennes a directement affecté les politiques de développement axées sur les questions sociales. Le FMI prête cet argent et exige qu'il soit utilisé dans des domaines spécifiques, intervenant ainsi et influençant directement la politique locale. Cela nuit in fine à la sphère sociale et impacte directement la vie des populations, car le gouvernement réoriente les ressources de certains secteurs pour rembourser les prêts internationaux.

Ce modèle guide actuellement les politiques économiques de la plupart des pays et se concentre sur la maîtrise de l'inflation, comme si l'économie se réduisait à certains indices et données économiques spécifiques. Dans cette optique, les privatisations sont essentielles pour perpétuer la division internationale du travail en faisant passer les actifs de nombreux pays sous le contrôle d'étrangers.

Le FMI crée une situation propice aux sorties de capitaux, car les étrangers détiennent majoritairement des actifs locaux. À terme, les bénéfices qu'ils génèrent seront transférés à l'étranger, ce qui entraînera une nouvelle détérioration de la balance des paiements.

Un exemple est le prêt accordé à l'Argentine sous l'administration de Mauricio Macri (2015-2019), qui a mis en œuvre des mesures néolibérales qui ont été renforcées sous l'actuel gouvernement de Javier Milei. L'Argentine se trouve dans cette situation, empruntant au FMI depuis plusieurs décennies. Récemment, lors de la libéralisation des flux de capitaux, la situation s'est aggravée et l'Argentine a été contrainte de recourir à des prêts du FMI.

Durant le premier mandat de Lula à la présidence du Brésil, le plus grand pays d'Amérique latine a réussi à s'affranchir du cercle vicieux du FMI grâce à la hausse des prix des matières premières, à la croissance de l'agro-industrie, à l'exploitation minière et à l'accumulation de réserves internationales. Avant sa libération, le Brésil avait traversé une période difficile, les prêts accordés par le gouvernement de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) étant très proches du défaut de paiement total.

Le système de gouvernance du FMI est source d'inégalités et de critiques de la part des pays du Sud. Chaque pays dispose d'une voix, dont le poids est déterminé par le montant de sa contribution au fonds. Les États-Unis détiennent actuellement environ 17 % des voix. Pour modifier le statut du fonds, 85 % des voix sont nécessaires, ce qui confère aux États-Unis un droit de veto sur toute modification des opérations de l'institution et des pays occidentaux.

Les États-Unis et leurs alliés historiques détiennent un poids disproportionné au sein du FMI, même compte tenu de la taille relative de leurs économies. La Chine est le troisième actionnaire du FMI, avec environ 6 %, mais son influence y est limitée car l'organisation internationale demeure un pilier de l'hégémonie américaine, les principaux pays de l'Union européenne n'étant que des partenaires minoritaires.

La position du FMI est une conséquence du système d’accumulation de capital existant et prédominant, mais des méthodes plus saines d’investissement dans les pays périphériques, qui n’impliquent pas de politiques d’austérité, sont testées avec succès.

La démarche de la Chine contrecarre le FMI, qui finance des pays en monnaie chinoise pour acheter des biens et des services chinois. Ces capitaux chinois se développent grâce aux capacités productives et aux avancées technologiques, contribuant ainsi à résoudre le problème à l'origine de la crise – le manque de réserves internationales – en intégrant davantage le pays aux chaînes d'approvisionnement mondiales, lui permettant ainsi d'obtenir des réserves internationales de manière autonome.

Un autre exemple est la Nouvelle Banque de Développement (NDB), une institution financière des BRICS. Celle-ci permet au pays d'utiliser la monnaie locale pour maintenir le commerce local même s'il ne dispose pas de dollars, contribuant ainsi à rendre le FMI de plus en plus insignifiant.

PLUS SUR LE SUJET :

Commentaires

Enregistrer un commentaire