La réponse au Covid n’était pas une erreur

https://fr.expose-news.com/2025/09/22/la-r%C3%A9ponse-au-Covid-n%27%C3%A9tait-pas-une-erreur/

La réponse à la Covid n’était pas une erreur, et elle n’était pas le résultat d’une précipitation à répondre à une crise due à un pathogène inconnu.

Il s'agissait d'un grand nombre de personnes, principalement des professionnels du domaine, qui faisaient systématiquement et collectivement ce qu'ils savaient être mal, écrit David Bell et expose systématiquement les faits.

« Si l’on examine la réponse au Covid à l’aune des mathématiques et des statistiques plutôt que des modèles sponsorisés, elle ressemble horriblement à une incompétence qui n’était pas totalement involontaire », dit-il.

La réponse au Covid n’était pas une erreur, elle était tout simplement erronée

Par David Bell, tel que publié par le Institut Brownstone

Début 2025, certains statisticiens d'Écosse et de Suisse ont rédigé un document de discussion avec un titre typiquement (pour les Écossais et les Suisses) discret, voire ennuyeux : «Quelques aspects statistiques de la réponse au Covid-19La science de qualité s'énonce clairement, sans fanfare, tandis que les annonces « à la bombe » ou autres diatribes similaires indiquent un besoin d'enjoliver les choses. Les données de qualité parlent d'elles-mêmes. Cependant, elles ne sont éloquentes que si elles sont lues.

L'article, rédigé par Wood et ses coauteurs, a été présenté lors d'une réunion de la Royal Statistical Society en avril 2025 à Londres. Il demeure l'une des meilleures analyses de la réponse précoce à la Covid-19, axée cette fois sur le Royaume-Uni, mais pertinente à l'échelle mondiale. Cependant, certains ne le lisent pas avec assiduité. Journal de la Royal Statistical Society – Série A : Statistiques dans la société, ou assister à leurs réunions londoniennes. Dommage, car Londres est agréable pendant trois jours en été, et cette Royal Society semble avoir une certaine compréhension de la réalité. manquant de certains de ses frères et sœurs.

Cet article présente des vérités statistiques simples, comme le devraient les statisticiens. Ces vérités sont particulièrement précieuses lorsqu'elles sont appliquées à des sujets où les sophismes sont plus rentables. C'est pourquoi, en santé publique, elles sont devenues si rares et, par conséquent, si intéressantes à lire. Énoncer des vérités sans passion concernant la Covid permet de saisir l'ampleur réelle de la réponse de santé publique.

Covid et l'économie

La santé publique a toujours été fortement dépendante de la santé économique, c'est pourquoi les auteurs ont planté le décor en énonçant l'évidence des aspects économiques de la réponse des gouvernements occidentaux qui ont décidé début 2020 qu'il était plus simple d'imprimer de la monnaie que de faire travailler les gens pour générer des impôts :

Créer de la monnaie tout en réduisant l’activité économique réelle est évidemment inflationniste.

Et par conséquent :

La forte augmentation de l’inflation qui a suivi est l’une des voies par lesquelles la perturbation a contribué à accroître la privation économique… du type de celle qui est clairement liée à une espérance de vie et une qualité de vie considérablement réduites.

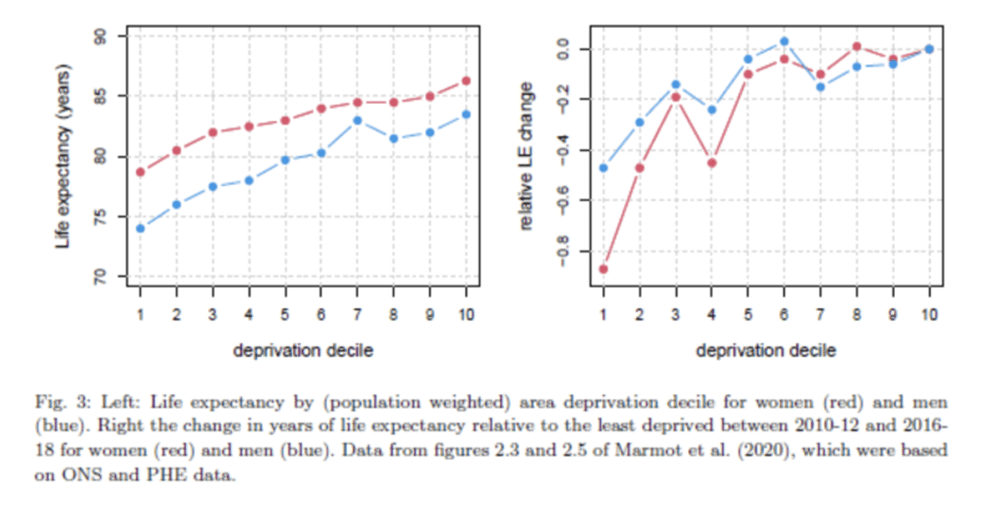

C'est important, car nous le savions bien avant 2020 (les Romains le savaient déjà), et nous savions aussi que la privation économique qui en résulterait réduirait l'espérance de vie. C'est un principe de base de la santé publique, et tous les médecins de santé publique le savaient dès le début de la Covid.

En santé publique, nous reconnaissons qu'il existe un compromis entre dépenser de l'argent pour sauver une personne ou l'affecter ailleurs pour en sauver beaucoup d'autres. Si nous dépensons sans limite, nous nous appauvrirons tous et ne pourrons alors plus financer les soins de santé. Ce n'est pas compliqué ; tout le monde le comprend. C'est pourquoi nous n'avons pas d'IRM dans chaque village. Nous estimons donc ce qui peut sauver une vie sans appauvrir excessivement la société et engendrer des pertes supplémentaires. Wood et ses collègues ont comparé la norme britannique à ce sujet avec les coûts des confinements :

…toute estimation raisonnable du coût par année de vie sauvée de la Covid par des interventions non pharmaceutiques dépasse largement le seuil de 30 000 £ par année de vie généralement appliqué par le NICE (l'Institut national britannique pour l'excellence de la santé et des soins) lors de l'approbation de l'introduction d'une intervention pharmaceutique…

[En utilisant la mortalité élevée prédite de 500 000 avec une intervention minimale de Neil Ferguson et al. à l'Imperial College, cela] donne un coût par année de vie sauvée plus de 10 fois supérieur au seuil NICE.

Encore une fois, il s'agit d'une question fondamentale de santé publique. L'allocation des ressources de santé est une question complexe, car elle est (à juste titre) liée à l'éthique et à l'émotion, mais à l'échelle sociétale, elle dépend de la façon dont nous gérons nos budgets de santé. Dans ce cas précis, les chiffres prévus pour les économies réalisées grâce aux coûts exorbitants des confinements n'ont absolument pas été réalistes.

Cependant, le gouvernement britannique, à l'instar de gouvernements d'autres pays, apparemment sous le même joug médiatique et pharmaceutique, a tout simplement ignoré les calculs coûts-bénéfices et a poursuivi sa route sans se soucier des conséquences. Guidé par son Groupe scientifique sur le comportement en cas de pandémie de grippe (« SPI-B »), le gouvernement britannique s'est lancé dans une campagne visant à tromper le public et à l'inciter à prendre des mesures dont on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient extrêmement néfastes aux niveaux individuel et national. Il savait que cette campagne de peur était injustifiée ; une campagne de désinformation visant le public même qui les finançait. Wood et ses collègues fournissent « l'un des exemples les plus bénins » :

… une affiche gouvernementale largement affichée représentant une femme en bonne santé d'une vingtaine d'années portant un masque, avec le slogan « Je porte ceci pour vous protéger. Veuillez porter le vôtre pour me protéger. »

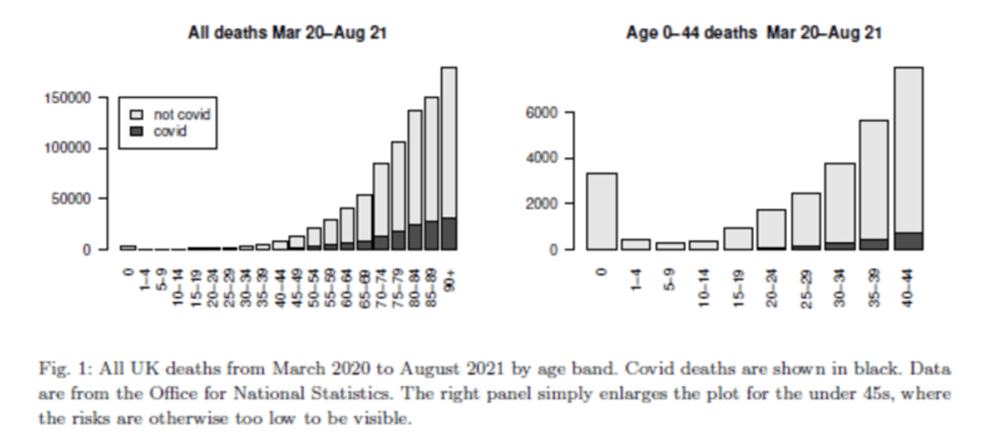

Le profil de risque réel du gouvernement britannique et du SPI-B à l’époque est illustré dans la figure ci-dessous, fournie dans le document.

C'est là que les statisticiens sont utiles : ils apportent un contexte plutôt que des anecdotes et des craintes. Ils en fournissent un excellent :

…la meilleure estimation actuelle du temps de retour d’une éruption supervolcanique d’une ampleur telle que les habitants des villes ne survivraient probablement pas est de 17 000 ans (Rougier et al., 2018). Même en ne considérant que les deux années de pandémie, ce risque est probablement plus élevé que le risque de Covid pour la femme photographiée.

Donc, logiquement, s'ils étaient raisonnables face à la Covid, le gouvernement britannique devrait maintenant sabrer son économie pour se préparer aux conséquences d'un super-volcan. Mais ne le suggérons pas, car il pourrait bien le faire.

Expliquer le fardeau du Covid

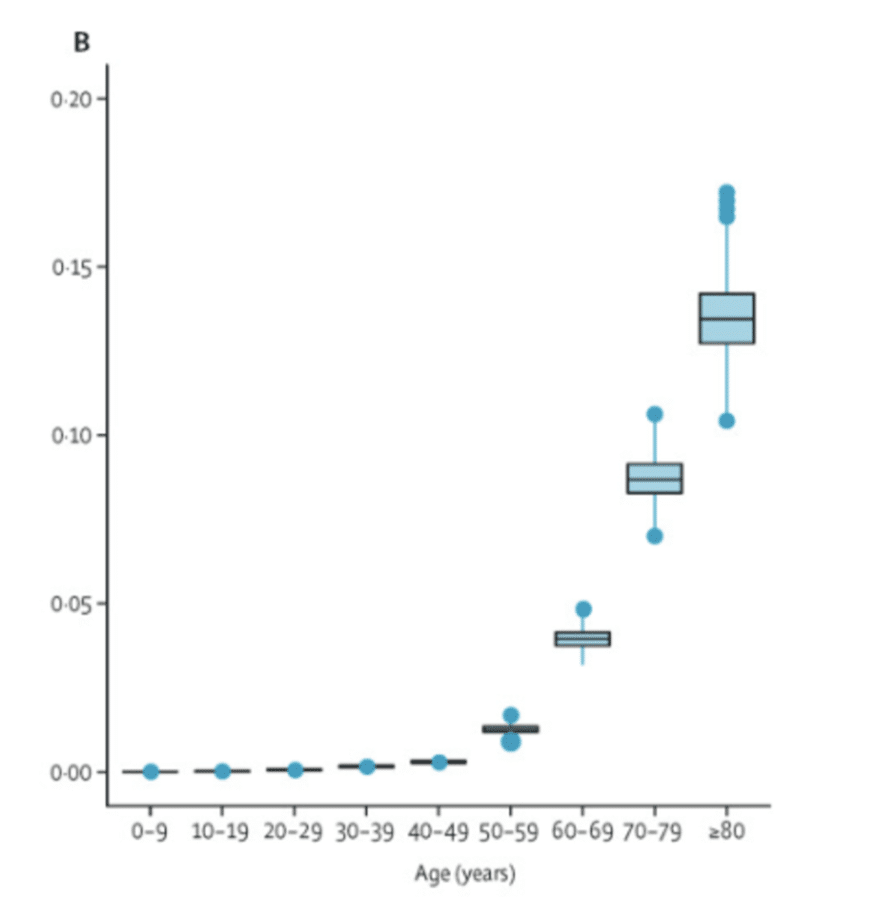

Les efforts du gouvernement britannique pour tromper le public sur le risque de Covid-19 ne sont pas liés à la lutte contre un virus inconnu, comme beaucoup le prétendent aujourd'hui :

Le risque était connu début 2020 : Diamond Princess, et par exemple Verity et al., 2020; Bois et al., 2020, à partir de données chinoises.

Quoi qu'il en soit, le gouvernement britannique a maintenu que la Covid était grave et invalidante chez les personnes jeunes et en bonne santé, utilisant potentiellement (comme le soulignent Wood et ses coauteurs) des acteurs et des histoires inventées, mentant ainsi purement et simplement. L'Office of National Statistics (ONS) du Royaume-Uni a contribué à cette situation, comme le démontrent les auteurs à partir de diverses études, en déformant également la fréquence de la Covid longue.

Les conseils du SPI-B sur le port du masque étaient également étranges, en contradiction avec leurs propres citations, ce qui en exagérait largement l'impact. C'est étrange : pourquoi un gouvernement convaincrait-il le public de se couvrir le visage, sachant que ses conseils sont fondés sur des mensonges, qu'ils vont à l'encontre des recommandations précédentes et que cela n'aidera personne de manière significative ? C'est là que les mauvaises intentions commencent à apparaître de plus en plus comme une composante de la stratégie.

Les auteurs notent ensuite :

Ce type d'utilisation trompeuse et sélective des données statistiques ne se limitait pas aux médias. Par exemple, en 2021, les conseils officiels en ligne du gouvernement écossais sur le port du masque indiquaient que

« Les preuves scientifiques et les conseils cliniques et de santé publique indiquent clairement que le port du masque est un élément important pour stopper la propagation du coronavirus. »

et fourni un lien vers les preuves scientifiques. Il s'agissait en fait d'un résumé d'avis SPI-B/SAGE18, qui citait deux preuves scientifiques, suggérant apparemment une réduction de la transmission due au port du masque de 6 à 15 %, ou jusqu'à 45 %, respectivement. L'article cité comme preuve pour le premier chiffre était en fait un éditorial (Cowling et Leung, 2020), qui soulignait également que l'article cité pour le chiffre de 45 % (Mitze) et al., 2020) était défectueuse (la conception semble incapable de détecter les cas où le port du masque est réellement nocif, par exemple). L'éditorial cite une méta-analyse correctement menée (Brainard). et al., 2020) qui a effectivement conclu

« … le port d’un masque peut réduire légèrement les risques d’infection primaire par [un syndrome grippal] d’environ 6 à 15 % […] Il s’agissait de preuves de faible qualité. »

Une fois de plus, ce gouvernement a clairement induit en erreur son propre peuple pour l’inciter à changer radicalement de comportement, tout en ayant la preuve que cela ne servirait à rien ; soit par négligence, soit simplement par mensonge.

Mortalité

La discussion de Wood et de ses collègues sur la quantification de la mortalité devient vraiment intéressante, démontrant la difficulté de cette tâche. Tout d'abord, lorsque la Covid a frappé en 2020, les bébés nés immédiatement après la Seconde Guerre mondiale venaient d'atteindre l'âge de 75 ans. Au Royaume-Uni, le nombre de bébés nés l'année suivant la fin de la guerre a augmenté de 31 % par rapport à l'année précédente, et les taux de natalité élevés se sont maintenus les années suivantes. 75 ans n'a rien de magique, mais l'essentiel est qu'une grande partie de la population britannique, née dans les années qui ont suivi la guerre, entrait dans une période de forte mortalité.

Il s'agit d'un facteur de surmortalité peu évoqué. Cela signifie qu'il aurait dû y avoir une augmentation de la mortalité en 2020 et au cours des années suivantes (c'est-à-dire supérieure à la normale par rapport à avant 2020, mais sans véritable surmortalité si l'on standardise selon l'âge). Ceci est important pour comprendre la surmortalité totale, qu'on l'attribue à la Covid, à la vaccination ou à toute autre cause. Cependant, cela ne tient pas compte de la hausse de la mortalité chez les jeunes, ni de la mortalité chez les personnes âgées. taux de la mort à tout âge.

L'autre problème évident avec les chiffres de la Covid est que, comme le soulignent les auteurs, les gens ne meurent généralement qu'une seule fois. Ainsi :

Les décès excédentaires cumulés étaient bien inférieurs aux 212 247 officiellement considérés comme « Covid ». De nombreux décès liés à la Covid seraient de toute façon décédés [déjà âgés et très malades], ou n'étaient pas des décès liés à la Covid. Les décès excédentaires cumulés sont bien inférieurs au nombre total de décès liés à la Covid (212 247 dont la Covid était mentionnée sur le certificat de décès fin 2022, selon le tableau de bord des données du gouvernement britannique). Plusieurs mécanismes peuvent expliquer ce phénomène. L'un d'eux est évident : seulement 17 000 personnes environ n'avaient que la Covid et rien d'autre inscrit sur leur certificat de décès.

Sur les 212 247 décès, 212 247 personnes étaient atteintes de la Covid-19, contre seulement 17 000 atteintes uniquement de la Covid-19. Or, les chiffres officiels laissent souvent entendre que ces 212 247 personnes sont décédées des suites de la Covid-19. La mortalité due à la Covid-19 ne s'ajoute pas simplement à la mortalité causée par les autres comorbidités. L'infection virale, comme d'autres infections virales, accélère souvent le décès de personnes très malades ou mourantes.

Les chiffres équivalents pour le Royaume-Uni en 2020 étaient une baisse de l’espérance de vie d’environ 1 an et une perte de vie d’environ 6 jours par habitant.

C'est très important à comprendre. Ainsi, les personnes décédées de/avec la Covid ont perdu, en moyenne, une année de vie. Mais la grande majorité de la population n'est pas décédée. Ainsi, seuls six jours ont été perdus en moyenne pour l'ensemble de la population britannique.

Cela soulève un problème que les gouvernements et les responsables de la santé publique connaissaient bien avant d’imposer des confinements : impact connu de la pauvreté et des inégalités sur l'espérance de vie. Pour quantifier, des données britanniques reconnues de Marmott et al. (2020) montrent un écart de 5 ans entre l'espérance de vie des personnes du décile supérieur (riches) et du décile inférieur (les plus pauvres) du pays. La Covid-19 a entraîné, en comparaison, une réduction de l'espérance de vie de 6 jours (en moyenne sur l'ensemble de la population). Il est donc presque inconcevable qu'une intervention augmentant considérablement la pauvreté puisse être moins néfaste que la Covid-19, d'un point de vue de santé publique.

La modélisation

L'article souligne les failles fondamentales des modélisations de l'Imperial College de Londres et d'autres organismes, censées prédire l'impact de la Covid-19. Ces modèles ont guidé les réponses de nombreux gouvernements, même s'il était clair à l'époque, et les modélisateurs le savaient, qu'ils étaient conçus pour exagérer les dommages. En particulier, ils n'ont pas tenu compte de l'hétérogénéité de la population, qui tend à ralentir la propagation et à réduire les dommages (les plus vulnérables quittent la population, laissant une population plus résiliente). Ne pas tenir compte de l'hétérogénéité revient à surestimer la transmission future, intentionnellement.

La caractéristique la plus surprenante des modèles épidémiques utilisés pour justifier la politique de lutte contre la Covid-19 est peut-être l’omission du rôle fondamental de l’hétérogénéité du taux de transmission interhumaine étudié par Novozhilov (2008).

Ils ont également ignoré le fait que près de la moitié des premières infections étaient contractées à l’hôpital (Chine, nord de l’Italie) plutôt que dans la communauté, ce qui a conduit à des taux de transmission communautaire faussement élevés introduits dans les modèles.

Le groupe de modélisation impérial, il faut s'en souvenir, était le même groupe celui publié dans le Lancet En mars 2020, la mortalité était quasiment nulle chez les jeunes et les personnes d'âge moyen (deuxième graphique ci-dessus). Ils savaient, en prétendant s'attendre à une mortalité très élevée, que la réalité était bien différente.

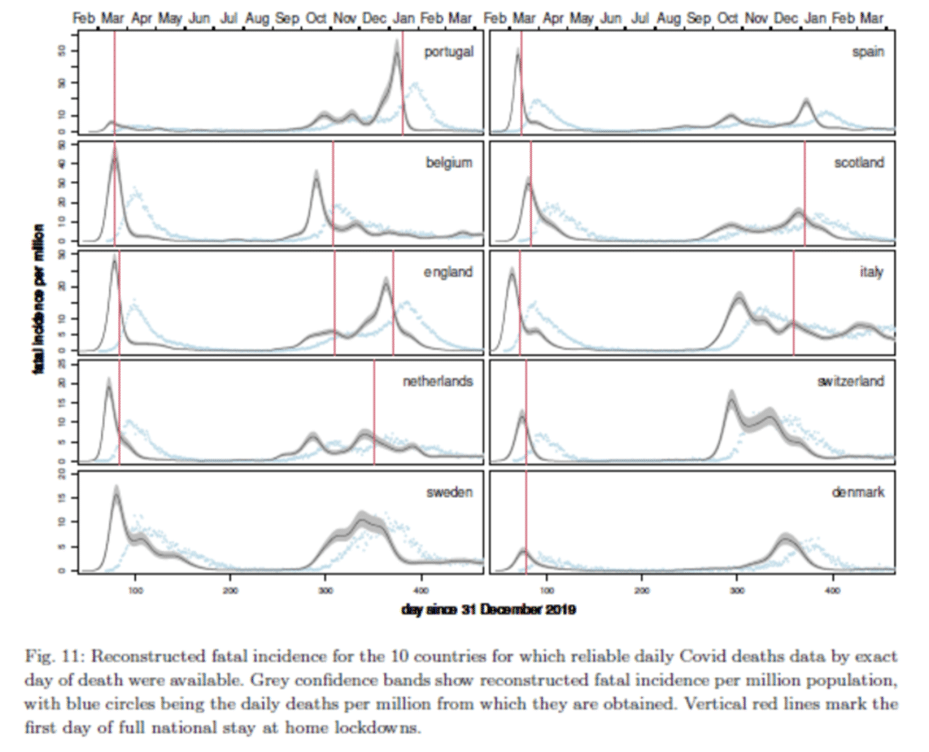

Les prévisions du Royaume-Uni étaient donc bien supérieures à la réalité, tout comme les prévisions d'impact du confinement. Les modèles de confinement supposaient un taux de reproduction (R0) serait constant avant ou après les confinements sans intervention, alors qu'en réalité, il varie toujours dans le temps, diminuant régulièrement à partir d'un pic initial, car moins de personnes restent susceptibles d'être infectées par cas, car une plus grande partie de la population est immunisée. Là encore, il s'agit d'une modélisation épidémique très basique. Des échecs répétés (par exemple, la Suède sans confinement enregistrant environ 6 000 décès au lieu de 35 000) n'ont pas réussi à stimuler la modification et la rectification de ces erreurs fondamentales.

Si l'impact réel des confinements sur la pauvreté et la santé économique est évident, leur impact sur la transmission de la COVID-19 et la mortalité reste controversé. Wood et ses coauteurs abordent ce point en soulignant que la quasi-totalité des confinements ont été instaurés alors que la transmission avait déjà commencé à décliner (voir figure). On pourrait presque croire que les confinements ont été imposés à un moment qui les rendrait visiblement efficaces, plutôt que dans l'espoir d'éviter davantage d'infections.

Il est temps d’arrêter de faire semblant.

Bien que la Covid ait commencé il y a plus de cinq ans, les gens veulent aller de l'avant, et de nombreux articles défendent un point de vue ou l'autre. Cependant, l'article de Wood et de ses coauteurs se démarque. Il ne prône aucun argumentaire ni ne spécule sur des motivations politiques, mais se contente d'exposer des chiffres et des faits. Du point de vue de l'industrie de la pandémie, il fournit un argument de poids pour censurer les faits et écraser les dogmes. Lorsqu'elle est mise à nu par les mathématiques et les statistiques plutôt que par des modélisations sponsorisées, la réponse à la Covid ressemble terriblement à une incompétence qui n'était pas totalement involontaire.

Peut-être que les modélisateurs dont les chiffres justifiaient l'hystérie liée à la Covid-19 ont simplement fait ce pour quoi ils étaient payés et ne s'attendaient pas à ce que les politiciens et les médias les prennent au sérieux. Peut-être que les médecins de santé publique qui prônaient la pauvreté et les inégalités à long terme cherchaient simplement à maintenir leur carrière et à financer leurs prêts immobiliers.

Peut-être les politiciens se résignent-ils simplement à la réalité : pour survivre, ils doivent représenter les entreprises avant leurs électeurs. Peut-être ne sommes-nous tout simplement pas aussi intelligents, vertueux et moraux que nous aimons le prétendre. Quels que soient les problèmes sous-jacents, il est temps que chacun cesse de prétendre que la réponse à la Covid n'a pas été un désastre, ou que nous ignorions qu'elle le serait. La vérité a encore sa place.

À propos de l’auteur

David BellChercheur principal au Brownstone Institute, il est médecin de santé publique et consultant en biotechnologies en santé mondiale. Ancien médecin et scientifique à l'Organisation mondiale de la santé (« OMS »), il est responsable du programme paludisme et maladies fébriles à la Fondation pour l'innovation diagnostique et diagnostique (« FIND ») à Genève, en Suisse, et directeur des technologies de santé mondiale chez Intellectual Ventures Global Good Fund à Bellevue, dans l'État de Washington, aux États-Unis.

Commentaires

Enregistrer un commentaire